「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のためにみんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。

今回のテーマは「こころの健康」。近年、社会の急速な変化や人間関係の希薄化、経済的不安などを背景に、心の不調を抱える人は増え続けています。メンタルヘルスは特別なものではなく、誰もが日常生活の中で向き合うテーマであることを、宮崎市は行政として市民に伝え続けてきました。

宮崎市の取り組みは、自殺対策や相談体制の整備にとどまらず、子どもや若者への啓発、保護者支援、市民参加型の人材育成に至るまで幅広いのが特徴です。取材には、宮崎市健康管理部部長の河野芳州(かわのよしくに)さんが応じてくれました。

河野さんの歩みと印象に残るエピソード

河野さんは、税務部や総務部「中核市準備室」、教育委員会、上下水道局など、宮崎市の多彩な部署で経験を積んできました。

平成7年、宮崎市の人口が30万人を超えたことを契機に、中核市移行に向けた準備が始まりました。そのためには自前の保健所を設置する必要があり、その立ち上げに携わったのが河野さんでした。平成10年、宮崎市は中核市に移行し、保健所が設置されます。

「県の事業をいかにスムーズに引き継ぐか、また、それを市が行うメリットをいかに市民に還元できるかに苦労した」と振り返ります。保健所の設置は市民にとって大きな転換点であり、行政にとっても挑戦の連続でした。

河野さん自身が保健所に初めて配属されたのは平成19年。当時は新型インフルエンザや口蹄疫、鳥インフルエンザ、さらに東日本大震災と、数々の難題が押し寄せた激動の時代でした。通常業務と並行して「泊まり込みの電話当番」や「緊急の出動と現場対応」といった状況の中、河野さんは「昼夜を問わず市民のために尽くす」という原点を学びました。この経験は、保健行政に携わる河野さんの礎となったといいます。

特に震災での避難所支援は忘れられない経験だといいます。家を失った被災者から「わざわざ遠く宮崎から来てくれてありがとう」と言われた時は、涙が出て本当に励みになったと語ります。

その後、様々な部署の経験を経て、昨年再び保健所に配属されました。現在は部長として市民の「こころの健康」を支える施策の最前線に立っています。

こころの健康は誰にでも関わるテーマ

さまざまな経験を経てきた河野さんは、行政の立場としてだけでなく、一人の人間としても「こころの健康」が誰にでも関わる大切なテーマであると感じてきました。「こころの健康は、誰もが支える側にも支えられる側にもなり得る」と河野さんは語ります。

全国的に自殺者数は2000年代以降減少傾向にありましたが、2020年のコロナ禍を境に増加傾向へと転じました。特に女性や若者での増加が目立ち、社会的孤立や経済不安、家庭内の問題など複合的な要因が背景にあります。

宮崎市でも40代男性の自殺が多く、職場での責任や人間関係、将来への不安を抱えながら、だれにも相談できないまま追い詰められるケースが少なくありません。「相談できる雰囲気づくり」「声を掛け合える文化」が必要だと河野さんは指摘します。

三層で取り組む自殺対策

宮崎市の自殺対策は「一次予防」「二次予防」「三次予防」という三層構造で展開されています。一次予防では広報活動や啓発イベントで市民の意識を高め、二次予防では学校や消防とも連携し、危機に陥る前に支援につなげます。三次予防では自殺未遂者へのフォローを強化し、再発を防ぐのが目的です。

全国平均の自殺死亡率が人口10万人あたり約16人であるのに対し、宮崎県はおよそ20人前後と高水準にあります。河野さんは「支える人を増やすことが有効な予防策となる」と語り、地域に根差した人材育成に力を入れています。

例えば、職場での人間関係に悩んだ男性が相談窓口を訪れ、福祉と医療の両面でサポートを受けることで回復したケースです。「自分の話を真剣に聞いてくれる人がいたことで生き延びられた」と、その後に語ったといいます。

市民に身近な相談体制「こころの電話帳」

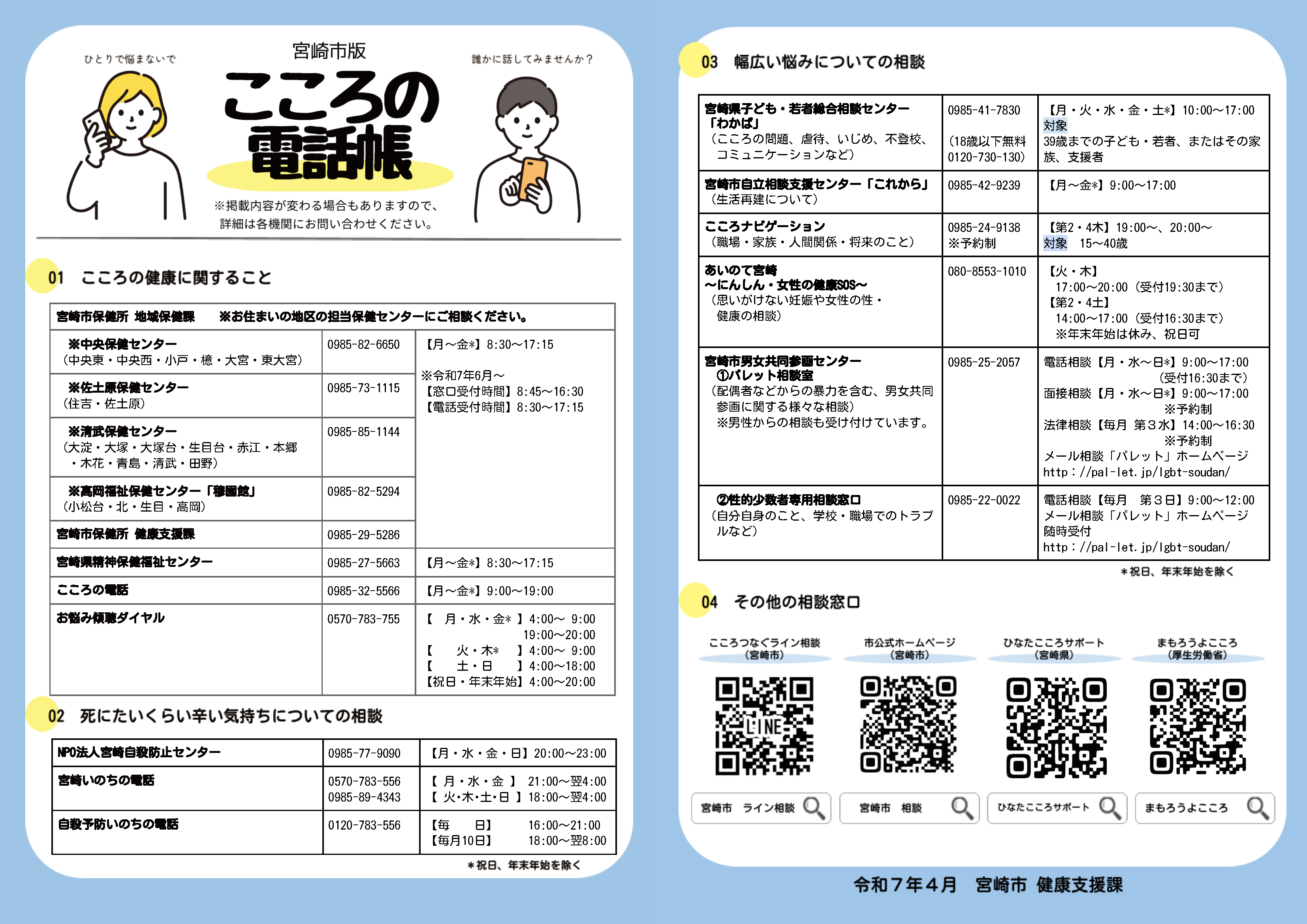

宮崎市では、電話・LINE・メール・対面といった多様な相談窓口を一覧化した「こころの電話帳」を整備し、市内のさまざまな場所で配布しています。

自殺対策に関する市民アンケート調査では「宮崎市の自殺対策の取り組みを知っているか」という設問に対し、「こころの電話帳」の認知度は「39.4%」と最も高い結果でした。

河野さんは「こちらのどこかに電話をかけていただければ、どこでも必ずしっかり受け止めますという思いを込めて作っています」と語ります。単なる窓口の案内ではなく、安心して頼れる支えがあることを市民に伝えるための取り組みです。

経済的困窮を理由に訪れた女性が、実際にはDVや子育ての不安も抱えていたケースでは、複数の機関が連携して包括的な支援を実現。「同じ話を何度もしなくていいことが安心につながった」と振り返りました。また、説明できない不調や孤独感を抱える市民に寄りそい、「理由は分からないけどつらい」という声を受け止めることも支援の第一歩として大切にしています。

若者と保護者への支援

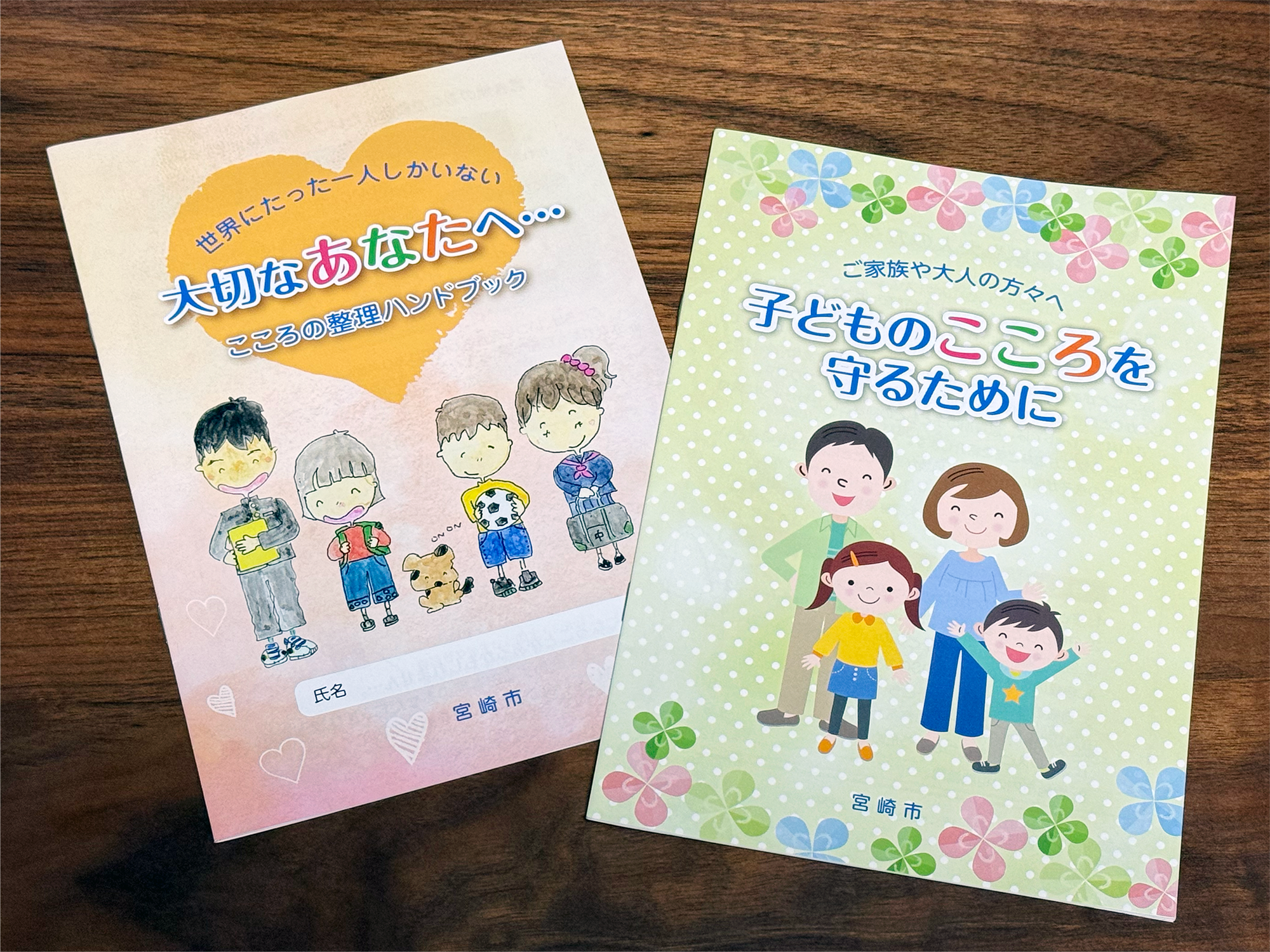

働き盛り世代への支援に加え、次世代を担う子どもや保護者へのアプローチも重要です。宮崎市では、思春期の子どもや保護者を対象とした冊子を作成し、支援の充実を図っています。

思春期の子どもに向けた 「大切なあなたへ」には、友人関係や学校生活で悩んだときにどうすればよいか、そして相談先の情報などが分かりやすくまとめられています。一方で、保護者に向けた 「子どものこころを守るために」 は、子どもの変化に気づく視点や、接し方の工夫、専門機関への相談の流れなどを紹介するものです。

河野さんは「子ども本人だけでなく、保護者が適切にサポートできるようにすることが大切」と語り、家庭と地域が一体となって心の健康を支える仕組みづくりを進めています。冊子には相談窓口一覧や体験談のほか、短い「心に響く名言集」も掲載。授業中や家庭での対話のきっかけとして役立っています。

参考:大切なあなたへ(令和7年度版)

参考:子どもの心を守るために(令和7年度版)

SOSの出し方教室

宮崎市では、令和元年度から市内の公立中学校を対象に「SOSの出し方教室」を実施し、令和6年度からは私立、国立を含めた市内全中学校を対象にしています。生徒が自ら、心のストレスのサインに気づくことや、自分や周囲の人が悩みを抱えたときに適切な対処法を取る方法、そして他者に援助を求める大切さを学ぶ場です。

授業では「コップの実験」と呼ばれるユニークなプログラムを用います。コップを心、青色の水を悩みやストレスに見立て、ストレスが溜まっていく様子や、誰かに相談することでその重荷を分け合い、心に余裕を取り戻せることを体感的に理解できる内容です。

この実験は、かつて保健所に在籍していた保健師が考案した宮崎市オリジナルの取り組みであり、子どもたちからも高い評価を得ています。令和7年度も引き続き実施され、授業時間はおよそ50分。講師には市民活動団体が協力し、専門的な立場から中学生に分かりやすく伝えています。

河野さんは、「この取り組みを広く市民の皆さんにも知ってもらうことで、子どもたちが悩みを一人で抱え込まず、相談できる環境づくりを進めたい」と語っています。

市民参加のゲートキーパー養成講座

宮崎市では、悩みを抱える人に気づき、声をかけ、必要に応じて支援につなげる役割を担う「ゲートキーパー」を養成するための講座を定期的に開催しています。対象は市民や大学生など幅広く、毎回多くの参加者が集まります。

ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、相手の気持ちに寄り添って傾聴し、必要に応じて支援先につなげ、見守る役割を担う人のことです。

講座では、この「気づく」「傾聴する」「つなぐ」「見守る」の4つの役割を中心に学びます。特に重視されているのが、相手の気持ちを尊重し、判断や否定をせずに耳を傾ける姿勢「傾聴」です。オープンクエスチョンで話を促したり、共感の言葉を返したりするなど、相手が安心して話せる関係を築く技法が紹介されています。

また、家族や仲間の変化に気づく視点、子どもや産後の女性、職場の同僚など立場ごとの注意点にも触れ、支援の場で活かせる実践的な内容になっています。

河野さんは「市民の皆さん一人ひとりがゲートキーパーとして小さなサインに気づき、声をかけ合える社会を広げていきたい」と語り、市民参加型の自殺対策の重要性を強調しました。

取り組みを支えるチーム

インタビューには、河野さんに加え、現場で市民の声を受け止める健康支援課こころの健康係 主幹の井本智加さん、主査の末永智美さんも同席していただきました。

井本さんは「勇気を持って相談という一歩を踏み出してくださった方を大切に受け止めたい」、末永さんは「支援者同士が孤立しない仕組みが必要だと感じています」と語ります。さらに「支援する側も安心して活動を続けられる体制があってこそ、市民の皆さんの相談や悩みに寄り添える」と続けました。

市の心の健康施策を担うこころの健康係は、井本さん、末永さんを含め総勢9名の職員が所属しています。河野部長の指揮のもと、メンバーは互いに協力し、一丸となって取り組んでいます。

今後の課題と市民へのメッセージ

河野さんは今後の課題について「施策の浸透や人材の確保、関係機関との連携の強化はまだまだ道半ばだと感じています」と話します。市民にとって身近な支援であるためには、行政だけでなく地域や学校、企業など多様な主体が一緒に取り組むことが不可欠だと考えています。

その上で「心の健康は誰にでも関わるものです。決して特別な人だけの問題ではありません。自分自身や家族、同僚、友人など、身近な人を思い浮かべながら、日常の中で声をかけ合い、支え合う関係が広がってほしい」と市民に向けてメッセージを送りました。

「だれもが支える側にも支えられる側にもなり得ます。人は誰しも、強いときもあれば弱いときもある。だからこそ、互いの変化に気づき、声をかけ合う社会が必要です」と河野さんは語ります。

まとめ

様々な相談窓口の設置、また冊子や講座を通じて「困ったときは相談していい」と市民に広く伝える活動に加え、地域や学校、企業と連携した支援体制を伺うことができました。インタビューの中で、職員の方々が親身になって支援に取り組んでいる姿勢を強く感じました。宮崎市が取り組む「こころの健康」の活動に今後も注目していきたいと思います。

Mm PROJECT は、JT(日本たばこ産業株式会社)がパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動の総称である「Rethink PROJECT」の協賛のもと、一般社団法人 福祉.tv・みやざき若者サポートステーション・宮崎市が共同で実施するプロジェクトです。

Rethink PROJECTについての詳しい情報は「https://www.rethink-pjt.jp」にてご確認いただけます。

写真提供:宮崎市撮影:福祉.tv編集部

執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。