福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のためにみんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。

福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のためにみんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。

今回のテーマは「こころの健康」です。社会の変化とともに、孤立や不安を抱える人が増える中、心を整える支援のあり方が注目されています。そこで今回、宮崎で若者の心のケアを大切にしながら就労支援を続けている「みやざき若者サポートステーション/サポステ・プラス(以下、サポステ)」の総括コーディネーター・坂本明子さんにインタビューしました。

国家資格キャリアコンサルタントであり、産業カウンセラーやSNSカウンセラーの資格を持つ坂本さんは、行政・企業・学校と連携しながら、若者一人ひとりに伴走する実践を続けています。

若者就労支援の社会背景とサポステ

若者就労支援が注目される背景には、社会全体の構造変化があります。正規・非正規雇用など働き方の多様化、労働市場の流動化、経済格差の拡大、加えてコロナ禍による孤立感や心身の不調が、若者のキャリア形成に大きな影を落としました。

若者就労支援が注目される背景には、社会全体の構造変化があります。正規・非正規雇用など働き方の多様化、労働市場の流動化、経済格差の拡大、加えてコロナ禍による孤立感や心身の不調が、若者のキャリア形成に大きな影を落としました。

近年「働くことに悩みを抱える若者」の増加は全国共通の課題となり、行政や支援関係者にとって大きなテーマになっています。

こうした背景を受けて、厚生労働省は、2006年から全国に「地域若者サポートステーション(サポステ)」を設置しています。15歳から49歳までの「働きたいけれど一歩を踏み出せない若者」を対象に、キャリア相談やこころの相談、職場体験、各種セミナー、就職後の定着支援まで、幅広く地域の相談窓口としての役割を担っています。

全国のサポステについての詳しい紹介は、こちらの記事をご覧ください。

その中で宮崎のサポステは、サポステの強みでもある『心理面とキャリア面の一体型支援』で、利用者にとってよりよい支援体制の強化を目指しています。宮崎本部のほか都城・延岡に拠点を持ち、さらに出張相談を通じて地域に根ざした活動を展開しています。

最大3年間にわたる長期的な伴走に加え、臨床心理士による「こころの相談」や数時間から始められる短時間の職場体験「ジョブトレ」など、心理的ハードルを下げつつ現実の仕事に触れられる工夫を行っているのが特徴です。地方都市ならではのネットワークと柔軟性を活かしたこの取り組みは、全国的にも注目される実践例です。

坂本明子さんの歩み

宮崎市で生まれ育った坂本さんは、医療福祉や農林水産業といった多様な業界で総務・経理・広報に携わってきました。その後、2017年に(株)九州コミュニティーカレッジに入社。同社が受託運営するサポステ事業にかかわり始め、就労支援の知識と経験を積み重ねてきました。2021年には宮崎・都城・延岡の3拠点を統括する総括コーディネーターに就任。以来、現場を総括しながら個別支援にも直接関わる立場で、若者支援の最前線に立ち続けています。

宮崎市で生まれ育った坂本さんは、医療福祉や農林水産業といった多様な業界で総務・経理・広報に携わってきました。その後、2017年に(株)九州コミュニティーカレッジに入社。同社が受託運営するサポステ事業にかかわり始め、就労支援の知識と経験を積み重ねてきました。2021年には宮崎・都城・延岡の3拠点を統括する総括コーディネーターに就任。以来、現場を総括しながら個別支援にも直接関わる立場で、若者支援の最前線に立ち続けています。

「最初は不安や自信のなさから来所される方が多いのですが、少しずつ表情が明るくなり、自分の言葉で将来を語れるようになる。その過程を間近で支えられることが、この仕事の最大のやりがいです」と坂本さんは語ります。

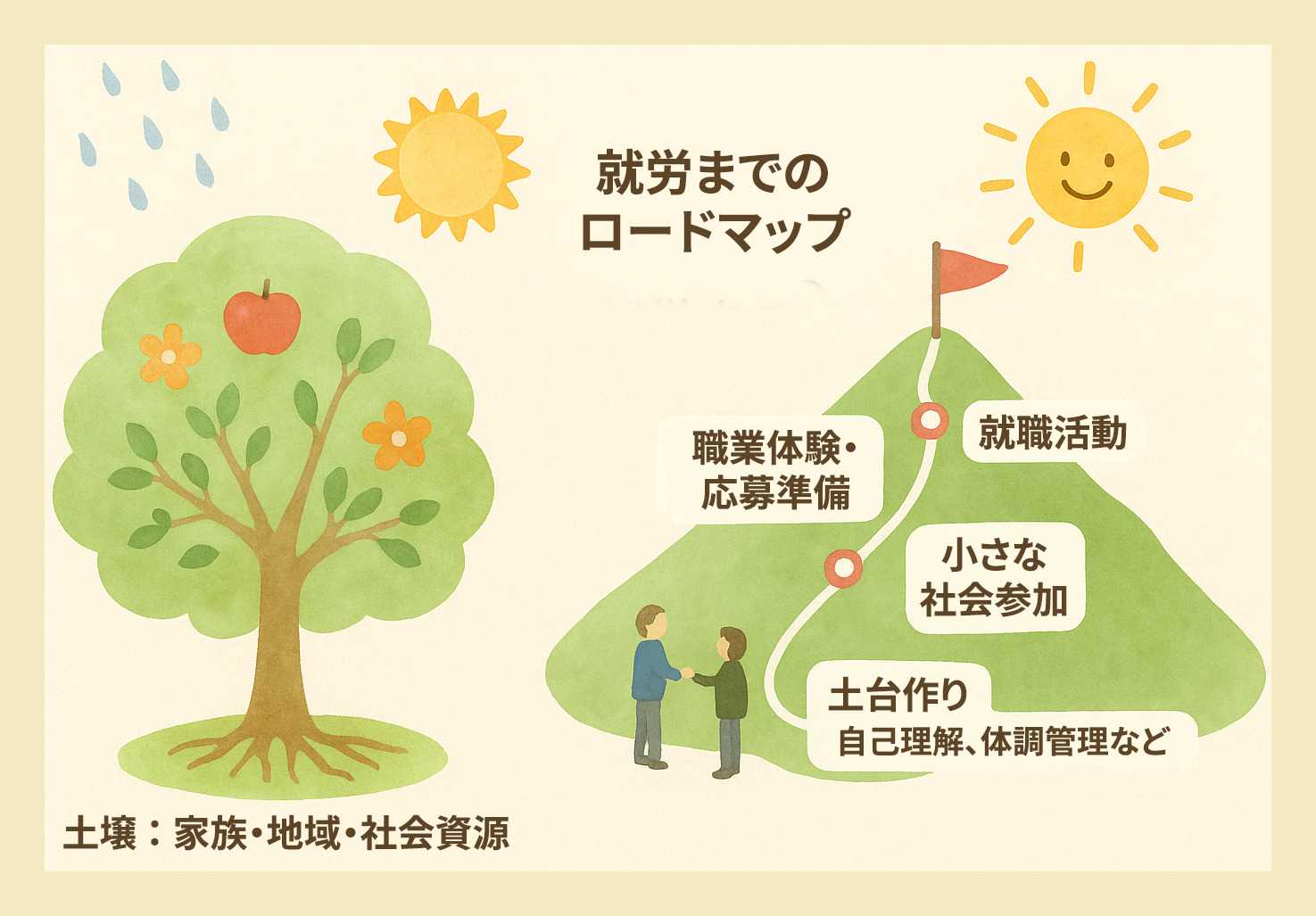

ロードマップと開発的カウンセリング

サポステでは、支援の流れを「土台づくり」から「就労」まで段階的にサポートしています。自己理解、仕事理解、職業体験からの職業選択など自分の課題と向き合いながら歩み、訪れる就職のタイミングは様々です。このプロセスを一人ひとりの状況に合わせて柔軟に調整し、伴走するのが特徴です。

サポステでは、支援の流れを「土台づくり」から「就労」まで段階的にサポートしています。自己理解、仕事理解、職業体験からの職業選択など自分の課題と向き合いながら歩み、訪れる就職のタイミングは様々です。このプロセスを一人ひとりの状況に合わせて柔軟に調整し、伴走するのが特徴です。

坂本さんは「開発的カウンセリング」という考え方を強調します。これは「治療」ではなく、それぞれの年代のキャリア形成、ライフイベント(進路選択・転職・中年期の課題など)、生涯発達の視点で、成長・予防・発達支援を重視しています。自己理解を深め、小さな成功体験を積み重ねることで自己効力感を育み、自分らしい働き方への道を開きます。

特色あるプログラム

宮崎のサポステでは、利用者が社会に一歩踏み出しやすいように工夫された特色あるプログラムを展開しています。映画館等での職場体験や保護者向けセミナー、就職活動をテーマにした講座など、多彩な取り組みを通じて、若者やその家族が段階的に自信を積み重ねていける仕組みを整えています。

映画館で Let’sジョブトレ

宮崎キネマ館と連携したこのプログラムでは、チラシ折り、受付、館内案内、アナウンスなど多様な体験ができます。最終日には映画鑑賞もあり、参加者から「楽しく挑戦できた」と好評です。

宮崎キネマ館と連携したこのプログラムでは、チラシ折り、受付、館内案内、アナウンスなど多様な体験ができます。最終日には映画鑑賞もあり、参加者から「楽しく挑戦できた」と好評です。

短期間かつ多様な作業を体験できるようになっており、参加者は「人と関わることへの自信」を少しずつ取り戻していきます。一見すると単純な作業です。しかし、新しい事にチャレンジをすること、役割を果たすことで「ありがとう」と言われる経験は、利用者にとって大きな意味を持ちます。

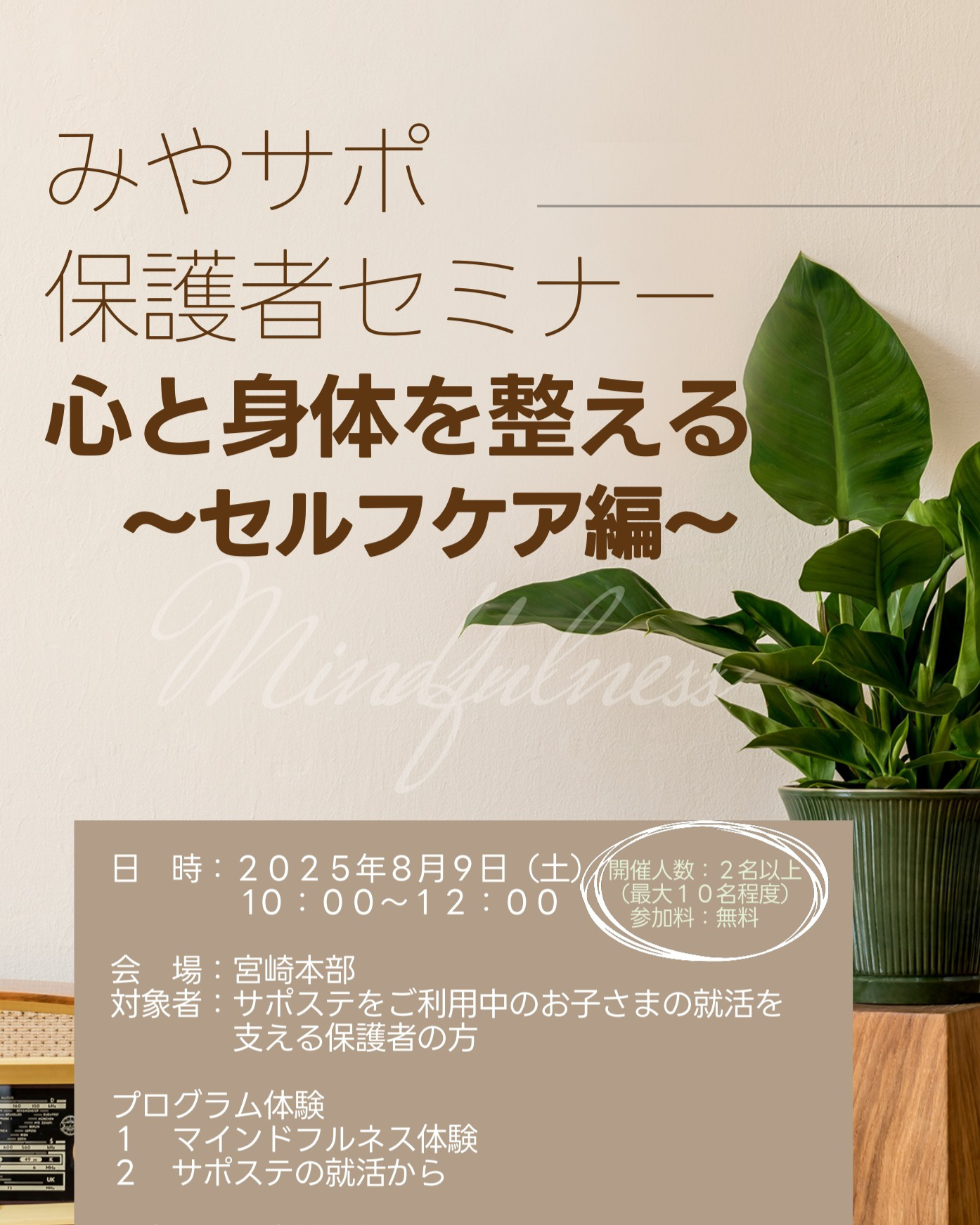

保護者セミナー(セルフケア編)

今年度、保護者向けにマインドフルネスやセルフケアをテーマにしたセミナーを初めて開催しました。ここでいう「マインドフルネス」とは、呼吸や身体感覚に意識を向け、いまこの瞬間の自分に気づく練習のことです。難しい技術ではなく、日常の中で実践できる心の落ち着け方です。

今年度、保護者向けにマインドフルネスやセルフケアをテーマにしたセミナーを初めて開催しました。ここでいう「マインドフルネス」とは、呼吸や身体感覚に意識を向け、いまこの瞬間の自分に気づく練習のことです。難しい技術ではなく、日常の中で実践できる心の落ち着け方です。

サポステの支援現場では「本人だけでなく、保護者も相談したい」というケースも多く見られます。本人と同じプログラムを体験してみることは、子どもの就活を理解するとともに、保護者もセルフケアを学び、自身を整えることで、家庭の雰囲気が変わり、結果として若者の背中を押す力になります。

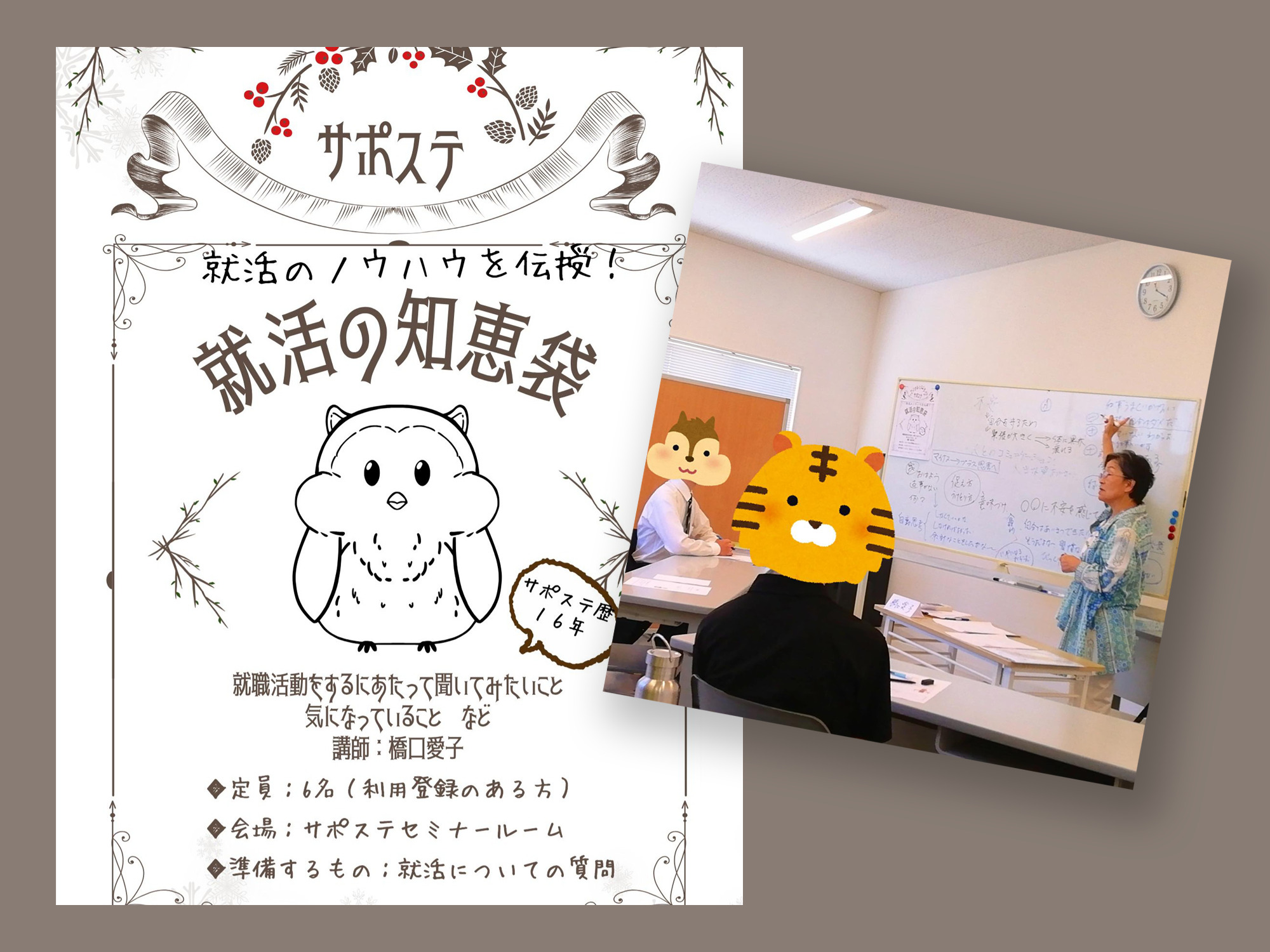

人気講座「就活の知恵袋」

経験豊富な相談員が、月1回「就活の知恵袋」という講座を開催しています。形式は一方的な解説ではなく、利用者の声をテーマに据えてその場で対話しながら進めるスタイルです。例えば「応募するのが怖い」「面接が不安」といった率直な悩みに対し、相談員や参加者が一緒に考え合う安心した雰囲気から新たな気づきが生まれます。

経験豊富な相談員が、月1回「就活の知恵袋」という講座を開催しています。形式は一方的な解説ではなく、利用者の声をテーマに据えてその場で対話しながら進めるスタイルです。例えば「応募するのが怖い」「面接が不安」といった率直な悩みに対し、相談員や参加者が一緒に考え合う安心した雰囲気から新たな気づきが生まれます。

講座での参加者同士のやりとりを通じて、若者は就職活動に必要な知識を学ぶだけでなく「自分だけが悩んでいるのではない」と実感し、勇気をもって一歩踏み出そうという気持ちを育んでいます。また、支援スタッフにとっても、若者の「今」の悩みを語り合える場として貴重な機会と感じています。

「んまつーポス」のダンサー特別講座開催

また、サポステでは、身体を通して心をほぐす取り組みも行っています。最近では、宮崎を拠点として世界的に活動するダンスカンパニー「んまつーポス」のダンサーを招いた特別講座を開催しました。

こうした文化的・創造的なプログラムも、若者が自分らしさを取り戻す大切なきっかけになっています。

出張相談と地域連携

宮崎のサポステでは、ハローワークでの出張相談をはじめ、県立図書館や町立図書館にも相談拠点を拡大しています。交通の便が悪い地域の若者にもアクセスを保障し、地域の中で「つながれる場」を増やしています。

宮崎のサポステでは、ハローワークでの出張相談をはじめ、県立図書館や町立図書館にも相談拠点を拡大しています。交通の便が悪い地域の若者にもアクセスを保障し、地域の中で「つながれる場」を増やしています。

また、学校、医療機関、企業、行政などとの連携を強め、一人の若者を地域全体で支える体制づくりを意識しているのが特徴的です。坂本さんは「支援機関がつながり合い、横の連携で若者を支えることが大切」と強調します。

利用者像と事例

相談に訪れる若者は、「就職に自信がない」「方向性を決められない」「ビジネスマナーに不安がある」といった共通の悩みを抱えています。中には、長期間無業でひきこもりがちな人、体調不良で就労に不安を抱えている人、サポステの支援で就労につながった後もステップアップして再就職を目指す人もいます。

事例紹介

• 20代男性:ハローワークから紹介され、1年で就職。その後定着支援を経て順調に勤務。

• 40代男性:関係機関から紹介。転職活動を伴走支援し、新たな職場に移行。

• 20代女性:体調面の不安を抱えつつ、支援を継続。徐々に生活リズムを整え、将来的な就労に備えている。

利用申し込み方法として、電話だけでなくオンライン申込みフォームの導入により、深夜や早朝にも利用申し込みが可能です。本人だけでなく保護者からの申し込みも受け付けています。保護者が背中を押すことで、若者が来所につながるケースも少なくありません。

やりがいと印象深い瞬間

坂本さんは沢山の「働く一歩を踏み出す場面」に立ち会ってきました。数年間通った利用者が、ついに就職を果たし、自分の力で進もうとする姿は忘れられないといいます。

坂本さんは沢山の「働く一歩を踏み出す場面」に立ち会ってきました。数年間通った利用者が、ついに就職を果たし、自分の力で進もうとする姿は忘れられないといいます。

「『就職が決まりました』と電話やメールで報告をいただいた瞬間は、こちらまで胸がいっぱいになります。保護者から『家庭でも会話が増えた』と感謝の声をいただけると、支援が家庭や地域に広がっている実感を持てます。」

利用者が仲間と笑い合う姿、困難を乗り越えて自立していく過程。その一つひとつが坂本さんの原動力になっています。

課題と展望

サポステの利用者層は年齢・背景ともに多様化し、支援期間が長期化する傾向も見られます。今後はオンライン相談の拡充や、地域の中で「支援文化」を根付かせる取り組みが必要です。

「若者の就労支援は、サポステだけで完結するものではありません。行政、教育、企業、地域住民がそれぞれの立場で役割を担い、つながることが重要です。支援する側自身も孤立せず、互いに支え合う仕組みをつくる必要があります」と坂本さんは語ります。

「支援者もまた支えられる存在である」という視点で行政や学校、医療、企業、そして家族。それぞれが孤立せず、互いに手を取り合う仕組みをつくることが、若者支援の持続可能性につながります。

まとめ

みやざき若者サポートステーションの活動は、単に就職をゴールとするものではありません。若者の自己理解と成長を促し、社会との接点を広げ、安心して働ける未来をともにつくる試みです。

「社会に居場所を見つける」「人とつながる」こと。その小さな積み重ねが、やがて地域全体の力を底上げし、地域の未来を形づくる運動へと発展していくのです。

これからも宮崎の地から発信される挑戦に注目していきたいと思います。

Mm PROJECT は、JT(日本たばこ産業株式会社)がパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動の総称である「Rethink PROJECT」の協賛のもと、一般社団法人 福祉.tv・みやざき若者サポートステーション・宮崎市が共同で実施するプロジェクトです。

Rethink PROJECTについての詳しい情報は「https://www.rethink-pjt.jp」にてご確認いただけます。

写真提供:みやざき若者サポートステーション撮影:福祉.tv編集部

執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。