福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のために、みんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。今回のテーマは「こころの健康」。

福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のために、みんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。今回のテーマは「こころの健康」。

社会の変化とともに、孤立や不安を抱える人は増え続けています。長崎市でも、自殺対策やひきこもり支援、家族教室、ゲートキーパー養成講座など、多岐にわたる活動が続けられています。その最前線に立ち、市民の命と心を守り続けているのが、長崎市役所市民健康部次長であり医師の木下史子さんです。本記事では、木下さんが語ってくださった長崎市の取り組み、そして未来への思いをお届けします。

医師として、そして市職員として

小児科医として1992年から30年以上にわたり、医療現場で人々と向き合ってきた木下史子さん。多忙な日々の中で、時に“心のケア”が後回しになってしまう現実もありました。その経験が、行政職としての姿勢「人の暮らしと心を支える仕組みをつくる」へとつながっています。

医療の現場で感じた気づき

木下さんは医師として多くの患者と向き合ってきましたが、そのなかで「医療の枠の中だけでは支えきれない現実」に直面したといいます。多忙な日々の中で、治療が終わった後の暮らしに不安を抱える人たちを見てきたことが、支援の在り方を考えるきっかけになりました。

「病気を治すことと、その人がその後も安心して暮らしていけることは、必ずしも同じではない。そう感じた時期がありました。」

その思いが、“地域で支える仕組みづくり”への関心につながっていったそうです。

行政の立場から「まちの心」を支える

2023年、木下さんは長崎市に正式に入庁。市民健康部の次長として、精神保健事業については相談支援と普及啓発の二本柱で施策を展開しています。

「行政の立場からなら、個人の治療ではなく社会全体の仕組みに働きかけることができる。その可能性を感じています。」

医師としての経験を糧に、木下さんは「一人ひとりの心に届く支援」を目指して、長崎のまち全体で“心の健康”を支える取り組みを進めています。

相談支援──電話と訪問で寄り添う

長崎市の精神保健福祉を支える根幹にあるのは、困っている人の「声」に気づき、つながること。電話一本から始まる支援、そして必要に応じた訪問支援。誰もが孤立せず、安心して暮らせるまちを目指して、木下さんたちの現場は今日も静かに動き続けています。

電話相談でつながる「声」

長崎市の精神保健対策の中心にあるのは「相談」です。市には「精神保健相談ダイヤル」が設置され、専任の相談員や保健師が日々、市民の声を受け止めています。電話の向こうから聞こえるのは、不安や焦り、孤独を抱えた人々の声。「誰にも話せない」「夜眠れない」「家族に迷惑をかけてしまう気がする」──そんな小さなサインを見逃さないよう、相談員たちは一つひとつの言葉に耳を傾けています。

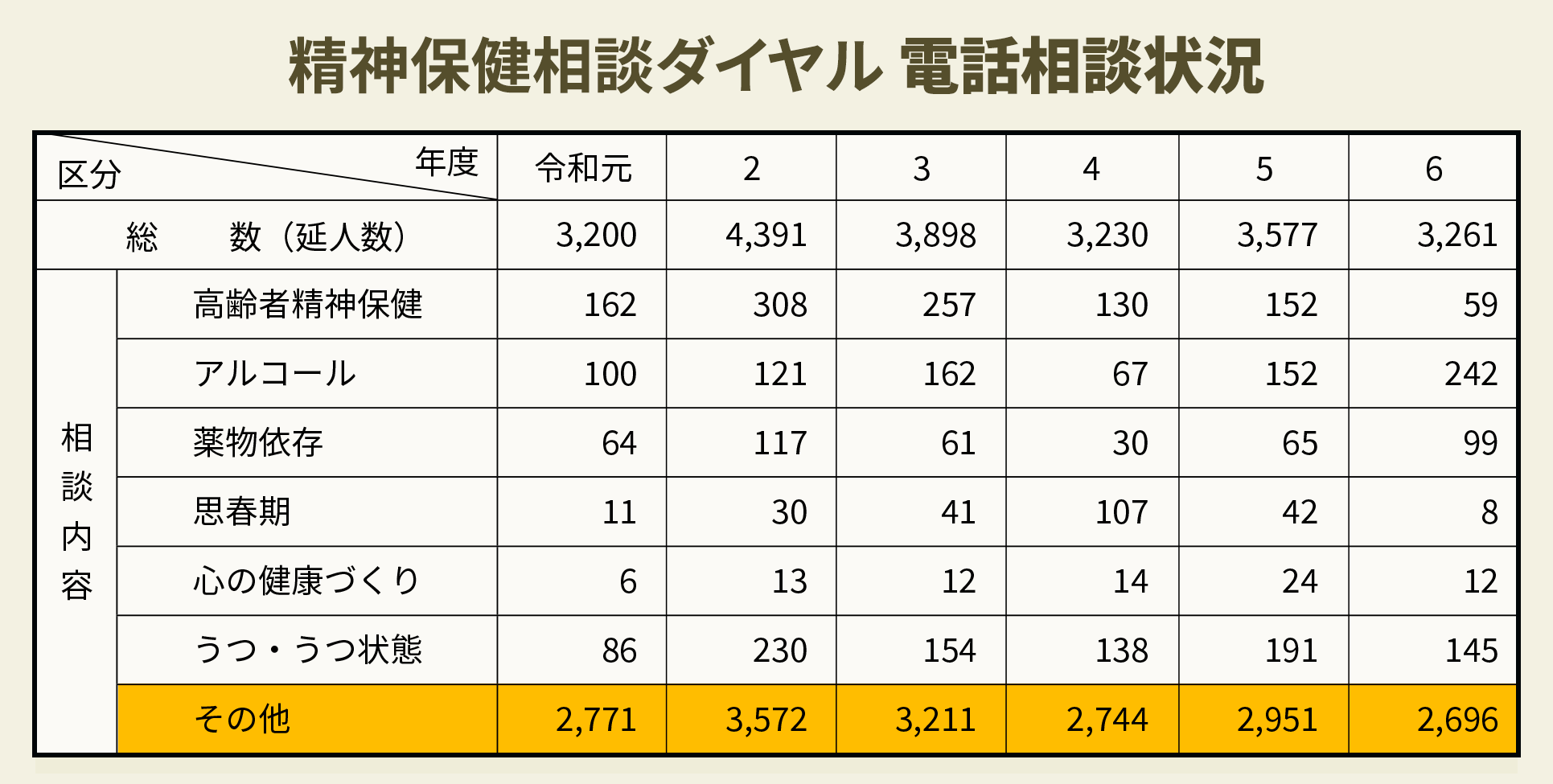

「相談件数は年ごとに変動しますが、電話相談は年間3,000件を超えることもあります。うつや依存症、高齢者の認知症に関する相談が多く、思春期の心の不調を抱えるご家族からの問い合わせも少なくありません。匿名の相談も多いですが、『話せてよかった』という言葉をいただくたびに、つながる意味を実感します。」

面接と家庭訪問──現場で見つける“つながり”

電話だけでなく、精神科医による面接相談や、必要に応じて地区担当保健師による家庭訪問も行われています。「訪問する際は、玄関での会話だけで終わることもありますが、その一歩が大切なんです。直接会うことで、ようやく顔を見て話せるようになる方も多いです。」

支援の対象は幅広く、孤独に苦しむ高齢者、依存症に悩む中年層、引きこもりの若者、そして支える家族。誰もが抱える“生きづらさ”に寄り添うのが、長崎市の精神保健支援の特徴です。

「ご本人が支援を拒まれる場合もありますが、それでも地域の目やつながりを絶やさないことが大切です。訪問は『押しかける』のではなく、『そばにいるよ』というメッセージを届ける行為だと考えています。」

“人と人”として関わる支援

こうした地道な取り組みの積み重ねが、信頼と安心を生み出しています。木下さんは「行政の支援というと堅い印象を持たれがちですが、私たちは“人と人”として関わることを大事にしています」と語ります。電話の1本、訪問の1回が、誰かの人生を少し変えるかもしれない。そんな思いを胸に、今日も長崎市の現場では“声なき声”に耳を傾けています。

普及啓発──社会に広がる学びの場

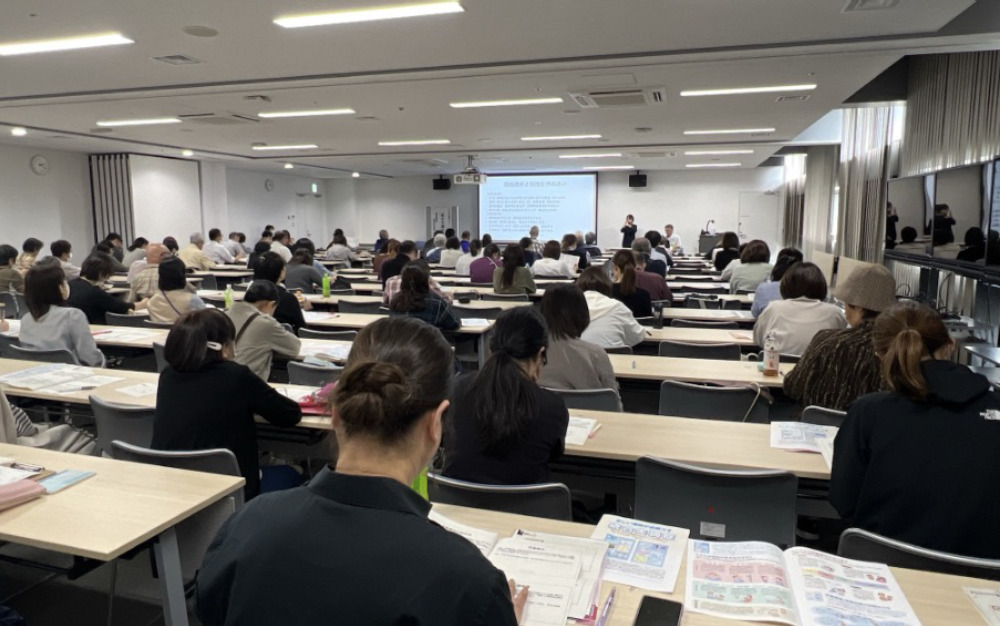

相談支援と並んで柱となるのが、普及啓発活動です。木下さんは、さまざまな事業を紹介しながらその意義を語ります。統合失調症やうつ病、双極性障害などをテーマに、年4回ほど開催される「精神障害者の家族教室」は、病気の知識を正しく知ることでご家族にとって安心につながるだけではありません。同じ悩みを抱える人同士が出会える場になっています。参加者は「ひとりじゃない」と思えるだけで支えになっているといいます。

また、平成16年から続く「ひきこもり家族学習会」は、月に1回、年間12回ほど開催され、延べ100人近くが参加しています。ひきこもり状態が長期化すると、ご本人だけでなく家族も孤立してしまいがちです。学習会では正しい対処法を学ぶだけでなく、家族同士が体験を語り合い、励まし合うことが大きな力になっています。

自殺防止の啓発活動として行われる「ゲートキーパー養成講座」は、年20回以上開催され、延べ600人規模が参加しています。「悩んでいる人に気づき、耳をかたむけ、支援につなげて見守る。そんな『ゲートキーパー』の存在は、地域の安全網そのものです。学校や高齢者サロンでの開催が多く、若者から高齢者まで幅広く受講してくださっています。」

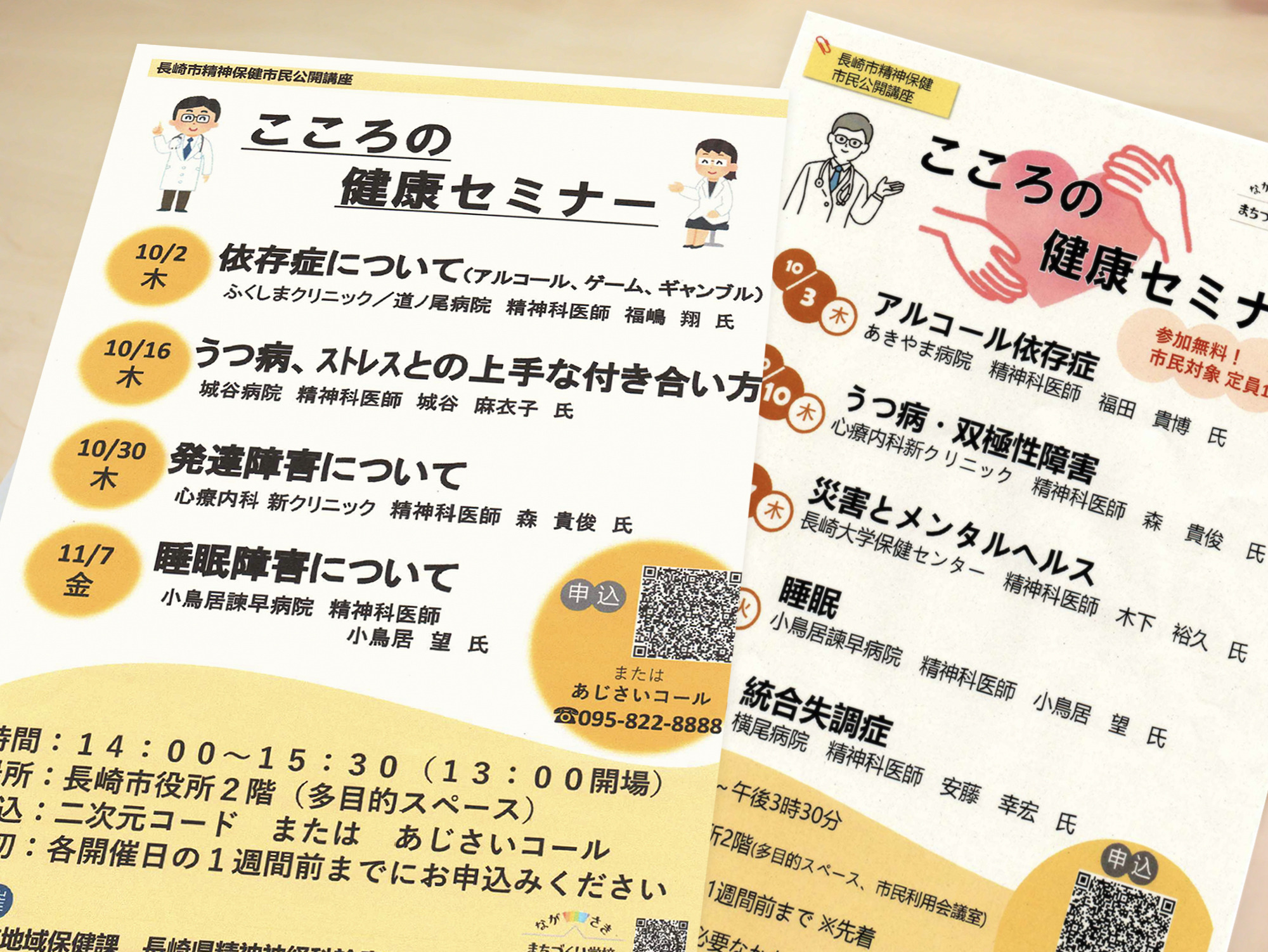

さらに、依存症、うつ、発達障害、睡眠障害、災害時のメンタルヘルスなど身近なテーマを取り上げる「こころの健康セミナー」は、市民公開講座や出前講座として開催され、毎年数百人が参加し、心の健康を「自分ごと」として考える機会になっています。

数字で見る長崎市の取り組み

木下さんは、数字を交えて市の取り組みを説明します。電話相談は年間3200〜4300件にのぼり、面接相談は年間約300件。家庭訪問は年間400件以上に達します。家族教室は年4回、延べ50人前後が参加し、ひきこもり家族学習会は年12回で延べ90人前後。ゲートキーパー養成講座は年23回、延べ580人規模に広がり、こころの健康セミナーも市民公開講座や講演会など合わせて年30回以上実施されています。

「数字は活動の一端にすぎません。1回の開催で大きな効果を生むことは難しいですが、定期的な開催があると、足を運んでいただくチャンスが増えます。ご家族の孤立を防ぎ、ご本人とご家族へのささやかな支えになっていることを願います。」

自殺対策──目標は「自殺率3割減」

長崎市は自殺対策計画を掲げ、人口十万人あたりの自殺率を3割減らすことを目指しています。

多少の経年差はありますが、長崎市でもやはり全国と同様に、高齢男性、40-50代男性の自殺が多く、なかでも過去10年間では全国と比べて60代以上が多い傾向にあります。

長崎市・全国とも60歳以上の男性では独居より同居の方に自殺数が多いことにも注目しています。

同居家族がいると見守りがあり、孤立はないと考えがちですが、家庭内での孤立も自殺リスクを高めます。定年後も男女問わず役割を持ち、家庭内外での人の交流機会を大切にしていただくことは、こころとからだの健康に役立つと思っています。

市内の学校や企業でもメンタルヘルス研修を拡充し、若者世代への啓発にも力を入れています。SNSやオンラインの世界で孤立する人々にどうアプローチするかは、今後の重要な課題です。「『死にたい』という言葉の裏には、『生きたい』という思いが隠れています。その声をどう受け止め、どう寄り添うかが私たちに問われています。」

木下さんは「自殺対策は行政だけの仕事ではなく、市民一人ひとりの関心と理解が欠かせません。人と人がつながり、支え合うことこそが、最も確かな予防策です」と語ります。その言葉には、現場で多くの命と向き合ってきた医師としての重みがにじんでいました。

現場の課題と展望

活動の広がりと同時に、課題もあります。

「相談内容の『その他』に分類されるケースが非常に多いのです。まだ診断がついていない方や、病院を受診する前に助けを求めている方。そうした『グレーゾーン』にある市民をどう支えていくかは、大きな課題です。」

長崎市の保健行政「精神保健福祉相談 電話相談状況」

また、支援を受ける側だけでなく、支援する側が孤立してしまう危険性もあります。

「支援者もまた人間です。行政、学校、医療、企業、地域住民が縦割りにならず、横でつながること。支援する側も支えられる仕組みを整えることが、持続可能な支援につながると考えています。」

木下さんから市民へのメッセージ

「心の病気は誰にでも起こり得ます。特別な人のものではありません。大切なのは、地域の一人ひとりが理解し、受け入れる姿勢を持つことです。温かく見守り、声をかけ、支え合うことが、誰もが生きやすい社会をつくります。」

「心の健康に関する取り組みは、行政だけで実現できるものではありません。地域の学校、職場、家庭、そして市民一人ひとりの心がけが合わさって初めて力を持ちます。長崎市が進めている様々なプログラムは、みなさん一人ひとりの参加と理解があってこそ意味を持つものです。これからも広く、そして深く、啓発を続けながら、共に支え合う社会を築いていきたいと願っています。」

まとめ

木下史子さんの言葉から浮かび上がるのは「心の健康を支えることは、市民一人ひとりの命を支えること」という揺るぎない信念です。電話の向こうで、家庭の中で、講座の場で。市民と向き合い続ける日々の積み重ねが、長崎市の未来を少しずつ変えていきます。

孤立や不安を抱える人が増える時代だからこそ、支え合う文化をどう築いていくかが問われています。支援は一方向ではなく、互いに助け合う関係性の中でこそ続いていくものです。木下さんの取り組みは、長崎市という地域を超えて、全国の社会に向けた一つのモデルケースとなり得ます。

長崎市の挑戦は、単なる施策の紹介ではなく、人と人とのつながりを再確認し、地域における希望のかたちを提示しているのです。市民の小さな一歩が積み重なって、大きな変化を生み出す。その実践が続く限り、長崎市の未来は確実に明るいものとなっていくことでしょう。

Rethink PROJECTについての詳しい情報は「https://www.rethink-pjt.jp」にてご確認いただけます。

写真提供:長崎市撮影:福祉.tv編集部

執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。