福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のためにみんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。

福祉.tvが主催する「Mm PROJECT」は、誰もが生きやすい社会のためにみんなで考え、みんなで発信するプロジェクトです。

今回のテーマは「孤独・孤立の予防と若者支援」。社会の変化とともに孤立や不安を抱える若者が増えるなか、長崎若者サポートステーション(サポステ)を運営し、訪問支援から始まり多岐にわたる活動を展開してきた認定NPO法人心澄(しんじょう)の代表・宮本鷹明(みやもとたかあき)さんにお話を伺いました。

宮本さんの歩み

現在、長崎若者サポートステーション(以下、サポステ)の代表として若者支援に取り組む宮本さん。しかしその活動は、単に就労支援にとどまるものではありません。幼少期から「人との関わり」を大切にし、大学卒業後にボランティアや地域活動に積極的に関わった経験が、後の歩みの原点になりました。

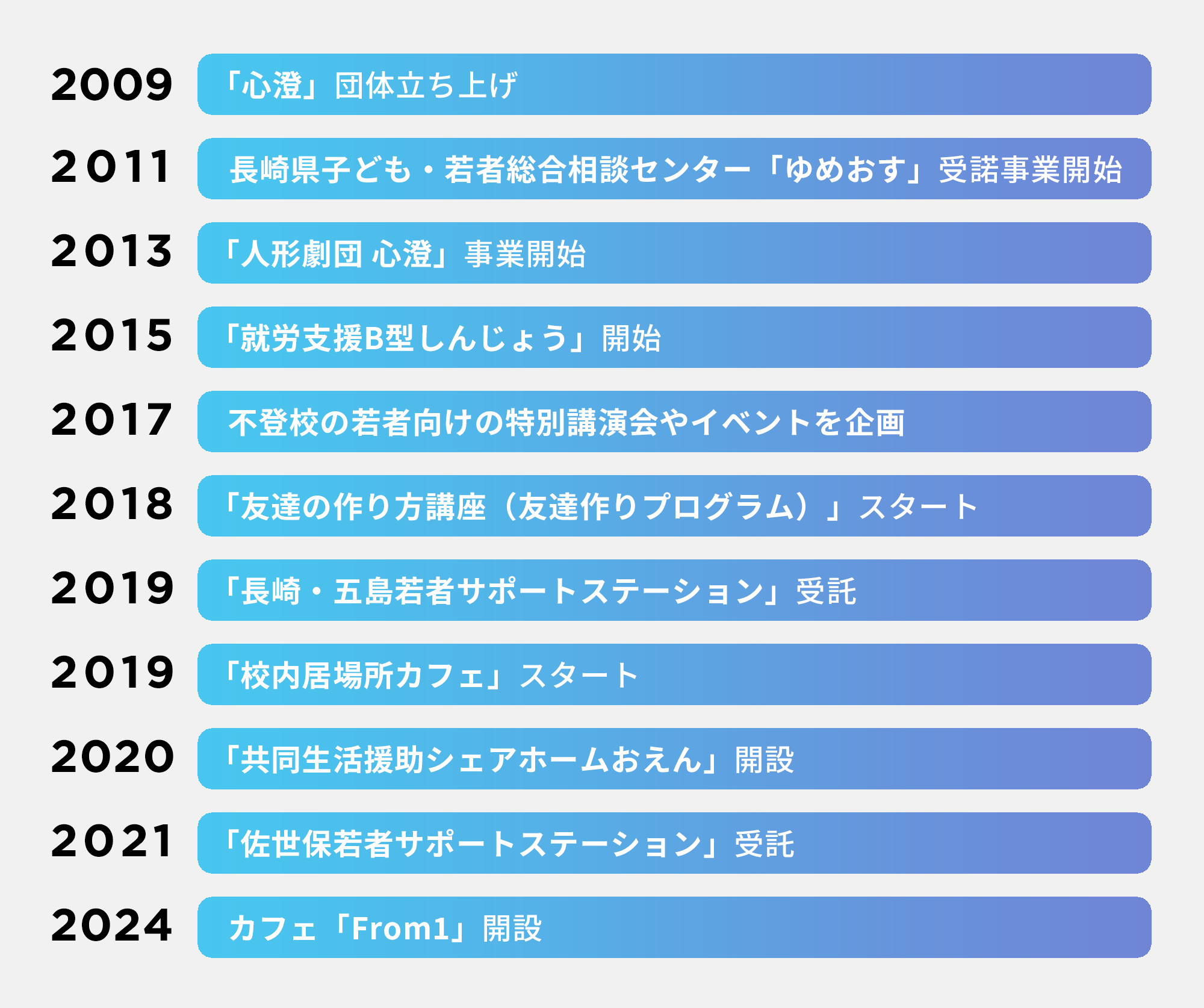

社会に出てからは、孤独や不安を抱える人が身近に多くいる現実を知り「誰もが安心して話せる場が必要だ」と強く感じるようになります。その思いが2009年の心澄(しんじょう)設立につながり、訪問支援を皮切りに、相談窓口「ゆめおす」、不登校予防の取り組み、人形劇団しんじょう、日常を取り戻すB型しんじょう、居住支援のおえん、そしてカフェFrom1へと活動は広がっていきます。

インタビューでは、サポステの活動をはじめ、宮本さん自身の生い立ちや価値観、そして心澄が立ち上がり成長してきた経緯まで、幅広くお話を伺うことができました。その根底に一貫して流れているのは、「声なき声に耳を傾け、誰もが安心して自分らしく生きられる場をつくりたい」という想いです。

「心澄(しんじょう)」設立の背景

2009年、当時の長崎には「ひきこもりや孤立状態にある若者への訪問支援」を担う団体が存在していませんでした。家庭で閉じこもり続ける若者に対して、学校や行政の対応は限られており、支援が届かないまま時間が過ぎていくケースが少なくなかったのです。

2009年、当時の長崎には「ひきこもりや孤立状態にある若者への訪問支援」を担う団体が存在していませんでした。家庭で閉じこもり続ける若者に対して、学校や行政の対応は限られており、支援が届かないまま時間が過ぎていくケースが少なくなかったのです。

「もっと早くに外に出られるきっかけがあれば人生が変わる若者がいる。」この想いから宮本さんは「心澄」を立ち上げ、訪問支援を始めました。相手の生活に寄り添い、時にはただ一緒に過ごす。無理に外に連れ出すのではなく、「待ち、寄り添い、支える」姿勢を徹底しました。

その活動は地域に新しい風を吹き込み、次第に信頼を得ていきました。口コミを通じて相談が増え、活動の必要性が地域全体に認知されていきます。

「ゆめおす」への発展

2011年には子ども・若者総合相談センター「ゆめおす」を受託。「どんな相談も受け止める」ことを掲げ、就労や進学、家庭問題など幅広く対応できる体制を整えました。「相談を断らない」という姿勢は、多くの若者や家族に安心感を与え、「心澄」の活動に広がりをもたらしました。

2013年には「人形劇団しんじょう」を発足。演劇を通じてメッセージを届ける新しい手法は、子どもや若者だけでなく地域全体を巻き込み、共感と理解の輪を広げました。

訪問支援から多様な事業へ

「心澄」の活動は、単なる相談や訪問支援にとどまりません。時間の経過とともに「若者が安心して集える居場所をつくること」「社会と再びつながるきっかけを用意すること」へと広がっていきました。

例えば、高校生の不登校相談では「復学が難しい」という声が多く、通信制や定時制に転校するケースが一般的でした。そこで宮本さんたちは「もっと早く情報が届けば、自分に合った道を歩める可能性が高まる」と考え、2017年に特別講演会やイベントを企画します。

担当したのは、不登校経験を持つスタッフでした。このスタッフは「自分の時代にこんな場があれば」と願いを込めて活動に携わり、結果として多くの若者や保護者が進路を前向きに捉え直すきっかけを得ています。

2019年には新たに「校内居場所カフェ」をスタート。校内居場所カフェは不登校が表面化する前に学校内で孤立や孤独を予防する取り組みでした。教室に居づらい生徒が安心して過ごせる場を学校内につくり、スタッフが寄り添うことで「学校を完全に離れずに済む」仕組みを整えました。

小さなスペースでも、温かく迎えられる場所があるだけで、子どもたちは「自分の居場所はないわけじゃない」と感じられるのです。

サポステの受託と地域連携

2019年、心澄は長崎若者サポートステーションの運営を受託しました。サポステは、働きたいけれど一歩を踏み出せない若者を対象に、相談から就労支援までを包括的に担う国の事業です。宮本さんは「一般就労はハードルが高いけれど、福祉だけでは物足りないと感じている。その間を埋める仕組みが必要だった」と振り返ります。

長崎サポステを運営するようになったことで、心澄は就労支援の分野でも大きな役割を担うようになりました。さらに2021年には佐世保サポステの運営も受託し、県内二つのサポステが心澄のもとで一体的に展開されることになりました。これにより、長崎県全域で若者支援のネットワークを構築し、地域格差をなくしながら切れ目のないサポートを提供できる体制が整いました。

行政や企業、学校との連携も深まり、心澄は「県内で若者支援を包括的に担う存在」として位置づけられるようになっています。宮本さんは「支援の必要性は地域によって少しずつ違いますが、若者の悩みや孤立は共通している部分が多い。だからこそ、地域ごとの声に耳を傾けつつ、県全体を見渡す視点で取り組んでいくことが大事だと感じています」と語ります。

サポステを軸に据えることで、心澄の活動は訪問支援や居場所づくりにとどまらず、地域全体を巻き込む包括的な若者支援へと進化していったのです。

全国のサポステについての詳しい紹介は、こちらの記事をご覧ください。

参考記事:若者を支える「サポステ」〜その役割と活動内容〜

プログラム紹介「友達の作り方講座」

宮本さんが取り組んでいる「友達の作り方講座(友達作りプログラム)」は、人間関係や雑談に苦手意識を持つ人が安心して練習できる場を提供するものです。

きっかけはアメリカの自閉症支援向けの友達作りハンドブックを参考に「引きこもり版を作った方がいいのでは」と考えたことでした。2018年にスタッフとともにオリジナルで作り上げ、今はスタッフたちの手でヴァージョンアップしつつ続けられています。

「友達の作り方講座」は、隔週開催で約半年間にわたるプログラムで、最初はガイダンスやアイスブレイクを通じて仲良くなることから始まり、表情や姿勢、声の大きさ、相手との距離感など非言語的なコミュニケーションを学びます。また雑談のテーマ選びや、すれ違いざまの5秒挨拶の練習、集団から抜けるタイミングや誘いを断る方法など、日常に直結するシーンも扱われます。重要なのは「正解が一つあるわけではない」という考え方です。受講者が実践を重ねることで自分なりのやり方を見つけ、自分の中に人付き合いのマニュアルを形作っていくことを重視しています。

プログラムの最終回では、受講者自身が主体となってランチ会を企画し、仲間と一緒に計画を立てて実行します。その経験が、学んだスキルを実社会に応用するための第一歩です。

友達の作り方講座は、孤立しやすい人が人付き合いに挑戦する練習の場であり、福祉や職場で孤立を防ぎ、安心して社会に関わるための「握力」を養う役割を果たしているのです。

広がり続ける活動

心澄の活動はサポステの受託にとどまらず、その後も次々と広がりを見せています。

2020年には、18歳を過ぎても虐待や家庭の問題によって安心して暮らせる場所を持てない若者のために、居住支援拠点「シェアホームおえん」を開設しました。従来の支援は「家庭に戻す」ことが前提とされていましたが、家庭そのものが安全でない場合も少なくありません。

宮本さんは「支援をしても家に帰すしかなく、結局状態が悪化する若者を目の当たりにして、このままでは救えないと感じた」と語ります。「おえん」は住まいの提供だけでなく、生活スキルを身につけ、人との関係を築く練習の場として機能し、孤立を防ぐ重要な拠点となっています。

さらに2021年には佐世保若者サポートステーションの運営を受託し、県全域で若者支援を一体的に展開する体制を整えました。2023年にはケアリーバー(児童養護施設等を退所した若者)を対象としたアフターケア事業も開始し、複合的な困難を抱える若者への専門的支援を強化しています。

そして2024年には浜の町にカフェ「From1」を開設しました。ここは予約不要で立ち寄れる居場所であり、若者が自分のペースで社会とつながるきっかけを提供しています。2025年からは当事者団体が主体となって運営を担う予定です。若者自身が「支えられる側」から「支える側」へと成長していく循環を生み出そうとしています。

このように心澄の活動は、現場で生まれる課題に応える形で次々と広がり、地域に支える文化を根付かせる挑戦を続けています。

宮本さんからのメッセージ

「支援は特別な人だけのものではなく、誰もが関わり合える文化として地域に根づくことが大事です。心澄が目指すのは、専門家と非専門がラフに出会い、つながりを続けることで孤独や孤立を未然に防ぐ、新しい関わりの場です。」

宮本さんの言葉は、支援やつながりを特別なものではなく、誰もが日常の中で関われるものだと気づかせてくれます。最後にメッセージをいただきました。

地域の方へ

「孤立や孤独の問題は誰にでも起こり得ます。地域の一人ひとりが関わり合うことで初めて解決できる課題です。どうか一緒に、この地域に支える文化を広げていきましょう。あなたの一歩が、地域を変える力になります。」

これから社会課題の解決に挑む人や、NPOを立ち上げたいと考える人へ

「完璧を目指す必要はありません。まずは一歩を踏み出すことが大切です。小さな一歩の積み重ねが、必ず道になります。」

まとめ

「心澄」の活動は、孤独や孤立に悩む若者に寄り添い、地域全体で支える仕組みを広げてきた歩みでした。人間関係が苦手で友達ができない方、学校や職場に居場所を見いだせない方、家族との関係に悩んでいる方、ひきこもりから抜け出したいと考えている方、あるいは生活や進路に不安を抱えている方 ―そうした方々にこそ、心澄の相談窓口を訪れてほしいと願っています。どんな小さな悩みでも構いません。「こんなことで相談していいのだろうか」と迷う方にこそ、安心して一歩を踏み出してほしいのです。

孤立や孤独は誰にでも起こり得る課題であり、地域全体がつながりを持つことで初めて防ぐことができます。長崎から始まった心澄の挑戦は、全国の地域づくりにも通じるヒントを与えてくれるでしょう。

長崎若者サポートステーション認定NPO法人 心澄

Mm PROJECT は、JT(日本たばこ産業株式会社)がパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動の総称である「Rethink PROJECT」の協賛のもと、一般社団法人 福祉.tv・みやざき若者サポートステーション・宮崎市が共同で実施するプロジェクトです。

Rethink PROJECTについての詳しい情報は「https://www.rethink-pjt.jp」にてご確認いただけます。

写真提供:認定NPO法人 心澄撮影:福祉.tv編集部

執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。