2025年現在、さまざまな障害福祉サービスをおこなう事業所が増えてきました。

2025年現在、さまざまな障害福祉サービスをおこなう事業所が増えてきました。

障害福祉サービスの事業所には必ずサービス管理責任者を置かなければなりませんので、当然サービス管理責任者の数も増やしていかなければなりません。

サービス管理責任者になりたい人にとっては、今がチャンスとも言えます。

本記事では、サービス管理責任者とは何か、実際の仕事内容ややりがい、2023年度からのサービス管理責任者になれる要件の変更事項についてお話しします。

サービス管理責任者(サビ管)とは

サービス管理責任者(サビ管と略すことが多いです)とは、障害福祉サービスをおこなう際は必ず置かなくてはならない資格者です。

障害者福祉の利用者に対し、個別の支援計画を作り、本人や家族と話し合いながら実際の支援を進めていくリーダー的な役割を担うのがサービス管理責任者です。

就労移行支援事業・就労継続支援事業・自立訓練などの大人が使う障害者施設、放課後等デイサービス・児童発達支援などの子どもが使う障害児施設で活躍しています。

具体的な仕事内容については、

- 個別支援計画の作成(状況の把握を含む)

- サービスが順調に提供されているかのチェック

- 職員の育成

- 関係機関との連携

などがあります。

(参照:サビ管(サービス管理責任者)ってどんな資格?仕事内容や取得方法、要件を解説)

サービス管理責任者の仕事の事例

私が初めて就労移行支援事業所のサービス管理責任者になったときの事例を挙げます。

今回はAさん(20代 発達障害)が利用し始めて就労移行支援事業所を卒業するまでの事例をお話しします。

就労移行支援事業所の利用から卒業までの事例

私はAさんと母に就労移行支援事業所でできることについて説明し、体験利用を促しました。

Aさんはアルバイトの経験もなく、「働くとは何か?」ということも、どんな職種があるのかもわからない状態です。

Aさんの体験利用の様子をみて、コミュニケーションは苦手そうだが、1人でコツコツとおこなう作業については得意そうだとわかりました。

体験利用後、Aさんと母が利用の申し込みを希望したため、私はアセスメントを行います。

1人でコツコツおこなう作業ができることが強みであること。

コミュニケーションやビジネスマナーについてはこれから習得する必要があること。

ご家庭での障害への理解は十分得られそうであること。

以上を踏まえてAさんの個別支援計画を作り、就労移行支援の利用にいたりました。

Aさんはずっと自信なさそうにしているので、施設職員全員に、できたところについてはきちんと認め、コミュニケーションについては簡潔かつ具体的に伝えるよう指導しました。

私は定期的にAさんとの面談を行い、Aさんの強みの確認とコミュニケーション習得のための具体的なアドバイスを伝えていきました。

そして、3ヶ月に1回の個別支援計画更新のときに、どのくらい目標が達成できたか、本人とチェックしています。

ところが、週5日安定して通所していたAさんが、通所し始めて1年少し経ったころ、モチベーションの低下がみられたのです。

私が面談をしたところ、Aさんはこのままでは就労できるビジョンがない、毎日同じことの繰り返し、通っていても仕方がないのではないかと悩んでいることがわかりました。

Aさんの訓練の様子を観察して、私から企業の体験実習へ行く提案をしました。

事業所内でケース会議をおこない、職員とAさんをどう支援していくかを考えました。

その結果、私は個別支援計画に体験実習に行って達成させたい目標も盛り込むことにします。

Aさんの担当職員とAさんで応募書類を作成し、面接にも同行することにしました。

そして、Aさんの体験実習が実現しました。

体験実習でできたことと見えた課題を踏まえて、どんな訓練をしたらいいかを練り直しました。

同時に私はAさんの特性を考え、職場開拓も行います。事務作業ができて、電話対応がない、特例子会社と連絡をとりました。

本人の特性や服薬についても相談するため、私は医療機関との連携も強化します。

Aさんは就職面接をし、結局その特例子会社に就職することになります。

Aさんが就労移行支援を使いながら少しずつ企業に移行できるよう、私は受給者証の延長手続きも行い、相談支援事業所などの関係機関とのつながりも強化しました。

Aさんは最終的に就職することができ、今ではしっかり戦力として働いていると聞いています。

サービス管理責任者のやりがい

就労移行支援でのサービス管理責任者のいちばんのやりがいは、やはり障害のある方が就労するまでの道のりを一緒に共有し、就労できた喜びを一緒に分かち合うことができることです。

障害のある方ひとりひとりに向き合い、どんな支援が必要で、そのためにどんな訓練を提供したり、関係機関を結びつけたり、どんな個別支援計画を作って利用者のモチベーションを上げていくかを考えていくのが本当に楽しいです。

施設職員の育成も私はとてもやりがいがあると感じています。

ひとりひとりの人間をみる視点や、どんなときにどんな関係機関を頼るのが良いのか、施設内でできる支援・外部に任せた方が良い支援の見分け方、外部にお願いするならばどんな施設や関係機関・制度があるのかなどを施設職員に教えること自体も楽しいです。

さらには、施設職員の支援へのモチベーションを高めるためにはどうしたら良いかを日々考えることもサービス管理責任者のやりがいであると考えています。

障害者福祉のお仕事をおこなっている職員にはぜひサービス管理責任者を目指してほしいです。

サービス管理責任者になる要件

サービス管理責任者は誰にでも取れる資格ではありません。

サービス管理責任者は誰にでも取れる資格ではありません。

サービス管理責任者になるには一定の要件があり、それをクリアしなくてはなりません。

どのような要件があるのか、2023年からの変更点も含めてお話しします。

サービス管理責任者になるための要件

サービス管理責任者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。

②サービス管理責任者の一定の研修を修了していること

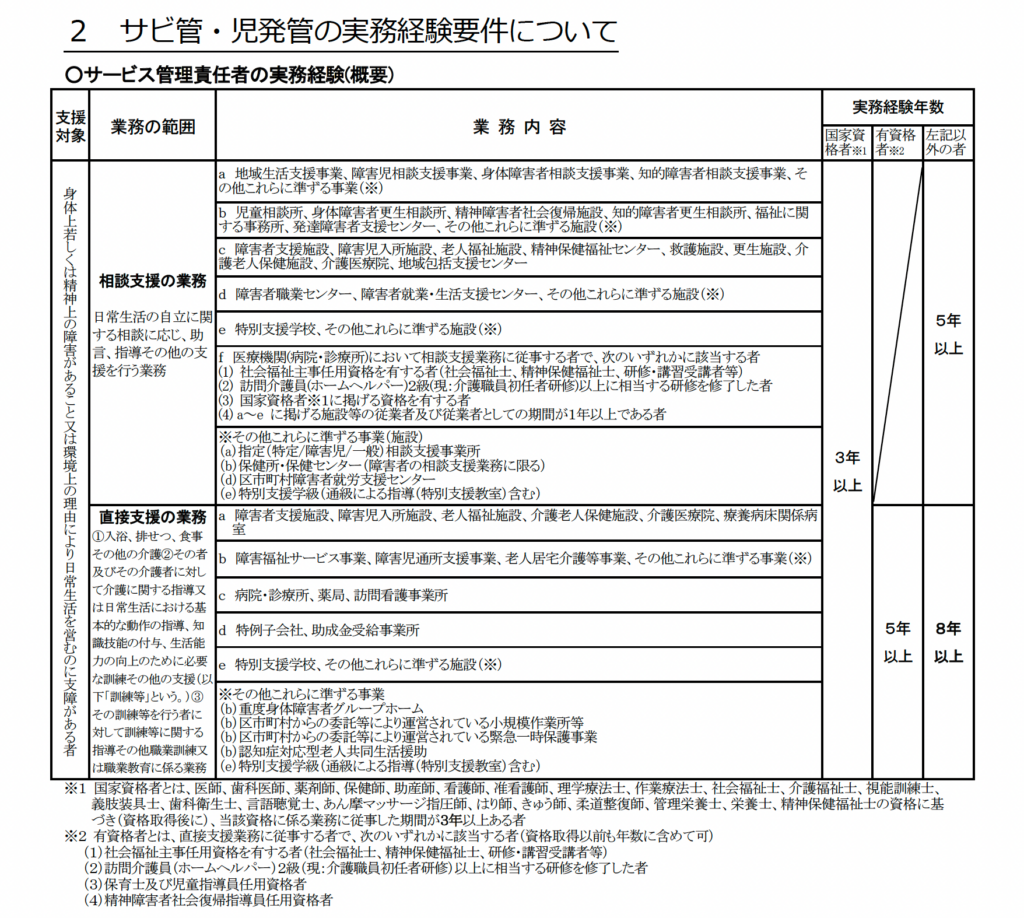

要件①の障がい児や障がい者等が利用する施設での相談支援・直接支援と認められる施設はどこでも良いわけではなく、一定の基準がありますので、下記の表を参考にしてください。

表1 東京都 サービス管理責任者の実務経験要件

(参照:R6sabi-seidokaitei|東京都心身障害者福祉センター)

2023(令和5)年からのサービス管理責任者の研修制度の変更点について

②やむを得ない事情によりサービス管理責任者等としてみなし配置される者について、一定の要件を満たした場合、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して2年間)みなし配置ができる

OJTが6ヶ月になるための要件は、以下のとおりです。

②障害福祉サービス事業所などで、個別支援計画作成の業務をおこなう

・サービス管理責任者が配置されている事業所で、個別支援計画の原案作成までの一連の業務をおこなう

・サービス管理責任者を欠いている事業所で、サービス管理責任者とみなして従事し、個別支援計画の作成などの業務をおこなう

・利用者のアセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、個別支援会議へ参加する

③上記の業務に従事する者として、指定の地方自治体に届出をする

<条件>

・基礎研修実施時に実務経験を満たしていること

・6ヶ月以上、個別支援計画原案作成を10件以上作成していること

ここで注意しなければならないことは、6ヶ月OJTをおこなっても、実践研修が受けられる保証があるわけではないということです。

実践研修の申し込みの際には、あなたがサービス管理責任者の実践研修を受講しなければならない理由を備考欄に明記しておき、資格の必要性をアピールしておく必要があります。

また、みなし配置が2年間に延長される要件は次のとおりです。

②サービス管理責任者が欠如した時点ですでに基礎研修を修了している

③サービス管理責任者が欠如する前からその事業所に配置されている

サービス管理責任者が退職するまでに、サービス管理責任者基礎研修を終えた人を配置しておくことがみなし配置では重要です。

(参照:厚生労働省 サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 研修制度について)

まとめ

サービス管理責任者になるための要件は2023(令和5)年の改正でさらに緩和されました。

とはいえ、障害福祉サービスの事業所も増えてきており、サービス管理責任者候補者もますます増えているのが実情です。

基礎研修を修了していればOJTやみなし配置で一定期間実務をおこなうことが可能になりましたが、実践研修をおこなわなければサービス管理責任者として勤め続けることができないため、あくまで「チャンスが広がった」ととらえるべきです。

相変わらず実践研修には定員もあるため、本当にこの資格が必要な人に行き渡るかどうか、という課題も残りますが、ぜひチャレンジしていただきたいです。

執筆者プロフィール

臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士。医療・保健、教育、福祉の現場を経て、現在は就労継続支援B型事業所のサービス管理責任者として勤務。同時に「あいオンラインカウンセリングルーム」を立ち上げる(https://www.eye1234.com/)。

商業出版「手を抜いたって、休んだって、大丈夫。」(大和出版)のほか、kindle16冊(いずれもeye(あい)名義)など著書多数。また様々なメディアにてWebライティングを多数行う。発達障害のある夫と、子ども2人の4人家庭。