「精神障害を患ってしまっても仕事は続けたい」

生活や将来への不安からこのように思う方は多いのではないでしょうか。

会社にいるのが辛かったり電車に乗るのが怖かったり、明らかに異変があるにもかかわらず我慢したりやみくもな方法を取っても解決はしません。

この記事では精神障害を患っている方のために、仕事を続けながら精神障害を克服するために何をすれば良いか、実際に克服する方法の手順などを解説いたします。

国民の6割が職場で強いストレスを抱える!働く人が精神障害になる理由

あなたがもし仕事を続けながら精神障害を克服したいと考えるなら、その障害の原因を探る必要があります。

「自分の性格によるものか」「外部からのストレスによるものか」など、簡単にでも原因を考えてみましょう。

例えば昨今は、長時間勤務や人間関係によるストレスなど、心因性の精神障害が多いと言われています。

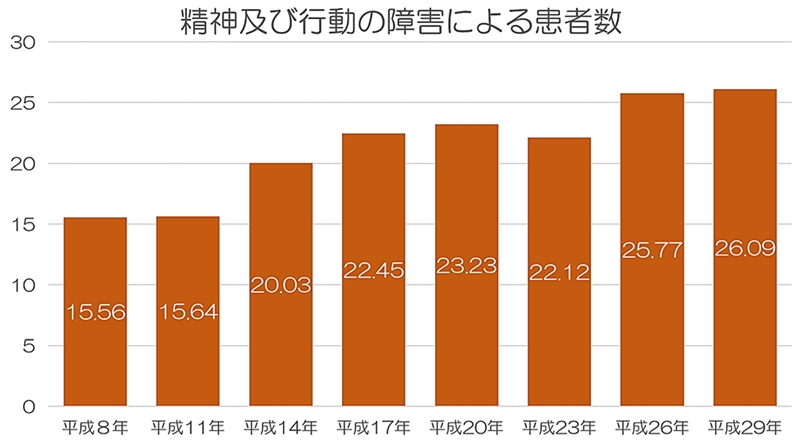

事実、厚生労働省の「患者調査」によると平成8年から約20年間における精神疾患による外来患者が約1.7倍にまで増加している状況です。

【参考】厚生労働省 患者調査

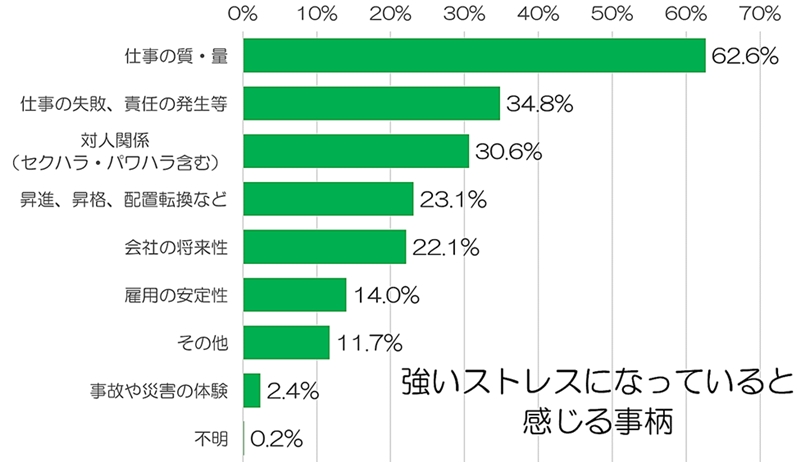

では、何が原因で精神障害や疾患が増えているのでしょうか。厚生労働省が公表しているデータを参考にしてみましょう。

データによると職場で強いストレスを感じている労働者の割合は「58.3%」。強いストレスを感じていない人は「41.4%」。強いストレスで最も多い理由が「仕事の質・量」となっています。

精神疾患を患う理由が全て仕事にあるわけではありません。ただ仕事のストレスにより精神疾患を患うことが多いのは紛れもない事実です。

データを見ると、あなたを苦しめる精神障害や疾患の原因が見えてきたのではないでしょうか。

仕事と精神障害の両立は「障害の理解」がカギ!

もしあなたの精神障害や疾患の原因が分かってきたなら、早めに精神科などを受診することを強くおすすめします。

しかし「辛い」「悲しい」「苦しい」と自分一人で抱え込むだけでは、仕事の両立や克服への道が開けません。

自分の障害について、原因や症状、障害の種類などをしっかり理解することが精神障害と仕事を両立させるためのカギなのです。

そもそも精神障害には多くの種類があり、根本原因だけでも以下の4つに大別されます。

- 【先天性の精神障害】

- 生まれつきの脳発達に関わる障害であり、主に発達障害が先天性の精神障害に該当します。主な障害には自閉スペクトラム、ADHD、ASD、SLDなどがあります。

- 【心因性の精神障害】

- 悩みやストレスなど心の変化により起こる障害です。主な障害には強迫性障害、パニック障害、適応障害、解離性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、不安障害、気分変調症、パーソナリティー障害、睡眠障害などがあります。

- 【外因性の精神障害】

- 脳の損傷や薬物中毒、身体の疾患などの外部からの原因による精神障害です。主な障害にはてんかん、各種依存症などがあります。

- 【内因性の精神障害】

- 上記に該当しない、または生まれつきや原因不明の精神障害です。主な障害にはうつ病、双極性障害、統合失調症などがあります。

上記はあくまで一般的な分類であり、精神障害の原因になったできごとや症状、昨今の研究成果などによって分類が違うこともあります。

事実、最近ではパニック障害と適応障害は心因性ではなく内因性であるという説も出てきています。

単に寝不足が続いているだけと思ったら、実はうつ病だったというケースもあります。

まずは自分の思い込みで判断せずに早めに病院を受診し、「どの疾患に該当するのか」「外因性や心因性など何が原因か」「どんなシーンで何が辛いか」ということを自分自身で理解しましょう。

あなたが抱えている精神障害や疾患への理解が、仕事を続けながら精神障害を克服していくための最初のステップなのです。

「精神障害は仕事ができない」を克服!5つの方法と順序

自分の精神障害や疾患を理解できたら、次は医師や会社と相談の上で仕事を続けながら精神障害を克服する方法やプランニングを検討する段階になります。

精神障害の治療や克服方法は人それぞれですから一概に決められませんが、最低でも5つの方法は検討・実行したほうが良いでしょう。

2. 精神障害の症状について上司に報告、相談

3. 傷病手当や自立支援医療など国の保証制度を利用する

4. 就労条件や業務量について自分、会社、医師と話し合う

5. 業務引継ぎの準備をしておく

【方法1】医師と相談の上で治療方針を決める

精神障害を患ったとき、最初に仕事を休職するのか続けるのかを主に考えていくことになるでしょう。

くれぐれも症状を我慢したり自分の負担になるような選択は避け、医師との相談にてしっかり検討しなければいけません。

精神障害の治療方法には、主に3つの種類があります。

| カウンセリング | 自分の精神障害について理解を深め、体調管理や仕事上の注意点などを知ることができる |

|---|---|

| 薬物治療 | カウンセリングと並行して行われる症状を一時的に押さえるための治療方法 |

| 社会復帰訓練 | 休職期間中にゆっくり体を休めながら職場復帰するためのリワークプログラムを受ける |

通院しながら仕事を続ける人もいますし、一旦休職して社会復帰訓練を受ける人もいます。

主な社会復帰訓練は就労支援施設などでのリワークプログラムやトライアル雇用、発達障害を持つ方向けに行われるソーシャルスキルトレーニング(SST)などです。

なお、ソーシャルスキルトレーニングは以下の記事にて詳しく解説しています。

【方法2】精神障害の症状について上司に報告、相談

医師と相談しつつ治療方針が見えてきたら、ぜひ行っていただきたいのが「会社への報告」です。

会社は「安全配慮義務」が課せられています。社員の安全と健康維持を確保するのは会社の義務なのです。

よって、もしあなたが精神疾患を患っていたら、まずは上司にだけでも報告しましょう。

会社はあなたが精神障害かどうか把握していなければ、何ら対策のしようがありません。

実は社員の病気や怪我に対して会社の方針がしっかり決まっているというケースもあるのです。

周りの人に積極的に開示する必要はありませんが、せめて会社に自分の状況を知ってもらうための最低限の報告はしておきましょう。

【方法3】就労条件の変更やストレス原因について相談

精神障害について会社へ報告するだけでなく、「就労条件の変更やストレスについて相談」しましょう。

企業に課せられる安全配慮義務には業務量や仕事内容、仕事上のストレスになっている事柄なども含まれます。

つまり、会社は体の不調を訴える人に必要な配慮はできる限り行わなければならないのです。

事実、過去に会社が精神障害を抱えた社員に対して配慮があったかどうか裁判になったケースもあります。

判決では、会社にとって過度な負担にならないなら社員に配慮することは会社の義務とされました。

人間関係や上司からパワハラを受けているケースもあるでしょうし、残業が多いとか先輩や上司から執拗に叱責されるといったこともあるでしょう。

特に精神障害は一人で抱え込んだり悩みがちです。自分だけでは正常な判断や合理的な考え方ができませんので、障害を克服するためにぜひ積極的に相談してください。

【方法4】傷病手当や自立支援医療など国の保証制度を利用する

精神障害の治療方針や会社への報告がある程度まとまってきたら、仕事を続けるか否かによって国や自治体の保証制度を活用しましょう。

仕事を続けるにしても休職するにしても、通院費や休んでいる間の収入減など不安は絶えません。利用できる制度は積極的に活用しましょう。

- 【傷病手当】

- 病気や怪我で長期の療養が必要になった際、社会保険の制度により給付される手当金

- 【自立支援医療】

- 自己負担3割の医療費について1割負担にまで軽減できる制度

当メディアでは、これまで障害者が活用できる様々な制度をご紹介しています。

【方法5】保険として業務引継ぎの準備をしておく

自分と医師、会社という三者間で対応や治療方針が決まったら、あとは「いざという時の業務引継ぎ」の準備をしておきましょう。

実は業務がいつでも引継ぎできるようにするのは、精神障害の克服には意外と重要です。

「いつ休んでも仕事が滞らない」という精神的安定につながるため、ある程度は責任感によるストレスを軽減できます。

自分ばかり重要な仕事を抱え込んで責任を負うのではなく、他人に任せたり分担することも仕事を続けながら精神障害を克服するためには大切なのです。

「自己管理」「健康維持」も精神障害を治療する一環!

ここまで精神障害を患ってしまう原因を仕事や職場という前提でお話しましたが、「自己管理」「健康維持」も精神障害の原因であり、仕事を続けながら克服するために欠かせない要素です。

自己管理とは、ここまでに解説した自分の障害の理解や会社や医師に相談することも含まれます。併せて生活リズムを整えたり、ストレスに感じることを避けるなどの方法も検討しましょう。

また精神障害は脳内物質が直接の原因であると言われており、精神疾患と脳内物質には深い関係にあることが研究で分かってきています。

脳内物質は健康維持ができていなければ、分泌量も働きもバランスが崩れます。自ら健康維持を意識することは精神障害を克服するためには大変重要なことなのです。

では今回解説させていただいた点も踏まえ、仕事を続けながら精神障害を克服するためのポイントをまとめてみましょう。

・睡眠時間を確保して生活リズムを整える

・満員電車や混雑時の電車は避ける

・一人で抱え込まず周囲の人や各機関に相談する

・自分の精神障害や疾患の原因や症状を理解する

・早めに精神科などの診察を受けて、治療方針を決める

・会社と医師への相談や連携を必ず行う

・国や自治体の制度を使って収入を確保する

・いつでも業務を引継ぎできるよう準備する

「いざとなったら病院へ行こう」ではなく、日頃から健康的な生活を送り、悩みを一人で抱え込まずに周囲に相談することが精神障害を克服するための第一歩。

ストレス社会と言われる昨今、早めの対処と適切な方法を知ることが仕事を続けながら精神障害を克服する最短ルートなのです。

健康管理に関しても料理のレシピや筋トレ、精神障害を克服した体験談のブログなど当メディアでは様々な情報を発信しています。

執筆者プロフィール

福祉サポートをしていただく企業の取り組みや、福祉を必要とする方々の活躍の様子など、福祉に関わる多様な情報を紹介しています。

の乱れから考察する~_01-730x410.jpg)